診療内容

- HOME

- 診療内容

症状・症例

耳鼻咽喉科・頭頸部外科でみる主な症状

どのような症状の時に耳鼻咽喉科を受診したらよいのでしょうか?

耳鼻咽喉科では耳、鼻、口、のど、首(頸部)の病気を取り扱います。耳が痛い、難聴がある、めまいがする、鼻がつまる、いびきがひどい、声がかすれる、飲み込みにくい、首にしこりがある、などの症状でお困りの方はお近くの耳鼻咽喉科を受診してください。

耳の症状

- 耳が痛い

- 耳漏がある

- 聞こえが悪い

- めまいがある

・・・など

鼻の症状

- 鼻水が出る

- 鼻がつまる

- くしゃみがとまらない

- 鼻血

- においがしない

・・・など

口の症状

- いびきをかく

- 扁桃が腫れている

- 舌に何かできている

- 味覚障害

・・・など

声、飲み込みの異常

- 声がかすれる

- むせやすい

- 飲み込みにくい

・・・など

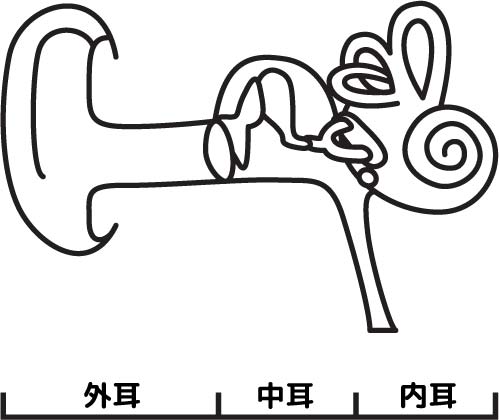

中耳炎

中耳炎は、子どもに多い病気です。放置が原因で、慢性化し、難聴を引き起こすこともあります。

中耳炎とは、鼓膜の奥の空洞になっている中耳という部分に細菌が入り込み、炎症を起こすことを起因とする病気です。

中耳炎にどうしてなるの?

- 中耳の空洞には耳管という細い管が通っていて、この管はのどや鼻の奥の部分につながっています。中耳炎の原因となる鼻やのどに付着した細菌のほとんどがこの耳管を通って中耳に入りこみ中耳炎を起こします。そのため、かぜをひいた時に中耳炎になりやすいのです。また、プールで鼻に水が入った時なども中耳炎を起こすことがあります。

子どもに中耳炎が多いのはなぜ?

- 子どもは大人より耳管が短く、水平に近いため、鼻やのどに付着した細菌が中耳に到達しやすい。

- 乳幼児は感染に対する免疫が弱く、耳管が十分に発達していないため、かぜなどをひきやすく、細菌が侵入しやすい。

- アデノイド(鼻の奥の耳管の入口にあるリンパ組織)が大きく耳管がふさがりやすいため。

中耳炎の種類と治療法は?

急性中耳炎

かぜが原因で起こることが多く、鼻やのどに付着した細菌が耳管を通って中耳に入りこみ炎症を起こす病気です。

(原因)

- かぜをひいている時にかかりやすく、鼻やのどに付着した細菌が、耳管から中耳へ入って起こることがほとんどです。

(症状)

- 耳の痛み、耳閉感、軽度の難聴、発熱など。

- 放置しておくことで鼓膜が破れて起こる耳漏。

- 小さな子どもの場合、うまく症状を伝えられないため、「急に泣き出す。」「耳をよく触る。」「不機嫌になる。」などの症状があった場合。

(治療法)

-薬による治療-

- 点耳薬、鎮痛薬、解熱薬の投与(熱や痛みがひどい場合。)

- 症状が重い場合は、抗生物質を服用し、体内の細菌を退治。

-鼓膜の切開-

- 化膿して中耳に膿がたまっている場合は、鼓膜を切開して膿を外に出します。

(切った鼓膜は数日でふさがるので心配はいりません。)

※POINT

- 普段からかぜをひかないよう気をつけましょう。

- 中耳炎の原因となった副鼻腔炎や咽頭炎を同時に治療することで再発や滲出性中耳炎、難聴への移行を防ぎましょう。

(完治するまで治療することが大切です。)

滲出性中耳炎

耳が痛くないのに、鼓膜の奥(中耳腔)に液体(滲出液)がたまり、そのために鼓膜の動きが悪くなる病気です。

急性中耳炎から移行することがよくあります。

(原因)

- かぜや急性中耳炎により、中耳腔に滲出液がたまる。

- 耳管の鼻の方の入り口がアデノイドの肥大などでふさがり、中耳の空気の出入りが悪い。

- 耳管の働きの低下。

- 急激な気圧の変化によって中耳の気圧の調節ができない。

(症状)

-熱、耳漏、痛みはほとんどありません-

- 耳の聞こえが悪くなる。

- 耳がふさがれたような感じがしたり、耳鳴がする。

- 小さな子どもの場合、「呼んでも返事をしない、振り向かない。」「テレビの音を大きくする、近づいて見る。」「聞き返しや聞き間違いが多い。」「大きな声でおしゃべりをする。」「耳をよく触る。」などの症状があった場合は要注意。

(治療法)

-薬による治療-

- マクロライド系抗生物質の投与。

-滲出液の吸引-

- 注射針や鼓膜の切開により、たまっている滲出液を出します。

この場合、鼓膜に小さな穴ができますが、この穴は数日間で閉じてしまいます。

-耳管通気療法-

-

鼓膜切開をして穴が閉じると、中耳腔へ空気が入っていかないために、再び滲出液がたまってくる人がいます。

そのため、鼓膜切開後、鼻から空気を送り込んで耳のとおりを良くすることが大切です。

-チューブ留置-

- 症状が長期化している場合には鼓膜切開した穴がしばらく閉じないように、小さいチューブを鼓膜にはめ、空気の入れ替えを良くします。

-アデノイドの切除-

-

アデノイドが肥大していると、耳管がふさがれ滲出性中耳炎や副鼻腔炎、鼻炎を起こしやすくなります。そのために、耳管をふさいでいるアデノイドを手術して切除します。

しかし、滲出性中耳炎はアデノイドの切除を行っても起こすことがあるため、手術後も、治療を続けることが大切です。

※アデノイド切除は、当院では受け付けておりません。

※POINT

- 中耳炎を起こしやすくしている鼻やのどの病気を治さなければ、再発を繰り返すことが多いです。

- 放置しておくと、数年あるいは十数年後には、治療してもなかなか回復しない難聴になったり、慢性中耳炎になることもあるので、早期に発見し、きちんとした治療をすることが大切です。

- 滲出性中耳炎は、治るまでに時間がかかり再発を繰り返すことが多いです。症状がすぐに良くならない場合でも、医師の指示を守り完全に治るまで根気よく治療を続けることが大切です。

普段の生活で注意することは?

- 中耳炎はかぜが原因で起こったり悪化したりすることが多いので、日頃から、かぜをひかないように注意しましょう。

- 普段から、鼻をかんで鼻の通気性をよくしておきましょう。

- かぜをひいた時はうがいをし、鼻の細菌が耳にいかないよう、こまめに鼻をかみましょう。

鼻をかむ時は、片方ずつ静かにかみましょう。 - プールに入った後はうがいを必ずしましょう。

- 耳漏が出た時は、自分で耳の中をいじらず、外に出てきたものだけをふきとり、すぐに医師の診察を受けましょう。

- 自分で判断せず、医師の診察を受けながら完全に治るまで治療を続けましょう。

- 治った後も、定期的に検査を受けることで再発を防ぎましょう。

※中耳炎は、子どもに多い病気です。放置が原因で、慢性化し、難聴を引き起こすこともあります。

めまい

めまいとは

めまいの訴えはさまざまです。「目の前がぐるぐるまわる、目がぼやける、くらくらする、頭がボーッとする、ふわふわまたはゆらゆらする、寝ている時頭を動かすまたは起き上がった時に目がまわる、立ち上がった時ぐらっとする。」など人それぞれです。自分自身かまたは周囲が動いていないのに動いているという違和感や不快感のあるあやまった運動感覚を感じている時に、『めまい』と訴えることが多いのです。

めまいは疾患によって多少の差はありますが、一般的に40~60歳に多く、季節的には春先や秋口などの季節の変わり目に多く起こります。

めまいの原因とは

めまいは内耳の前庭や三半規管という姿勢を調節する部分の病気が原因で起こることが多いです。

しかし、時にはこの他に脳の病気や、少数ですが視覚、首、腰の異常で起こることもあります。

そのため、病気が内耳にあるのか、脳やその他の部分にあるのかなど広い範囲の異常を総合的に調べる必要があります。

- 内耳の検査…眼振(瞳が異常な動きをする)検査、起立、歩行などの異常を調べる検査、聴力検査などがその代表的なものです。

- 脳の検査……主としてCT、MRIなどで脳内に異常があるかどうかを調べます。

めまいを起こす病気について

1.耳(内耳)に原因があるめまい

- メニエール病

(内耳を満たす内リンパが過剰になると、内耳の働きが異常となりめまいが生じる。耳鳴や難聴、吐き気、嘔吐などをともなうことが多く、周期的に発作を繰り返す。) - 前庭神経炎

(前庭神経の炎症によって激しいめまいが起こり、その後もふらつきが続く。聴力は正常。) - 良性発作性頭位めまい症

(前庭にある耳石のかけらがはがれ、三半規管内に入るとめまいが生じる。ある特定の頭の位置をとった時にめまいを繰り返す。) - 外リンパ瘻

(内耳と中耳を隔てる膜が破裂して、内耳を満たす外リンパが中耳に漏れ出し、めまいが生じる。)

2.脳に原因があるめまい

<小脳や脳幹は体の平衡を保つ働きをします。>

- 脳出血、脳梗塞

(脳血管に出血や梗塞が起こると小脳や脳幹に送られる血液の量が不足し、めまいが生じる。) - 脳に関する腫瘍

(脳や脳周辺に発生した腫瘍が大きくなると、小脳や脳幹が圧迫され、めまいが生じる。また聴神経腫瘍は腫瘍そのものがめまいを起こす原因となる。) - 脳の底にある動脈の循環障害

(貧血によるふらつき。)

めまいにも予防が大切です

- 規則正しい食事をする。

- 飲酒を控える。

- 十分に睡眠をとる。

- タバコの本数を減らすか禁煙をする。

- ストレスをためないようにする。

- 適度な運動をして健康な体を保つ。

- 飛行機に乗る場合は主治医に相談をする。

※めまいにもさまざまな種類や原因があります。悪性の病気が隠れていることもあるので、症状がある時は専門医の診察を受けましょう!!

副鼻腔炎

副鼻腔炎とは

鼻の周囲にある骨で囲まれた空洞のことを副鼻腔と称します。副鼻腔に炎症が起こって鼻汁がたまり、白い粘液性の鼻汁や、膿のような濃い鼻汁が出てくる病気です。

副鼻腔炎の種類

種類・・・急性と慢性のものと2種類あります。

急性副鼻腔炎

かぜなどの鼻炎の後に起きやすく、頬の腫れ、顔の痛み、発熱をともなうこともあります。

水っぽい鼻汁から黄色味がかった鼻汁になり止まりにくくなり、鼻づまりが起こります。においを感じなくなったり、炎症部位によって歯・目の奥の方、目と目の間の痛み、前頭部や側頭部の痛みなども起こりますが、かぜがおさまればある程度まではよくなります。

慢性副鼻腔炎

蓄膿症と呼ばれる病気で、治りにくく治療が長期化することもあります。アデノイド肥大・アレルギー性鼻炎などの慢性的な炎症、かぜにかかりやすかったり、急性副鼻腔炎を繰り返したり、急性副鼻腔炎を完治させなかったことから慢性化する傾向があります。

主な症状

・鼻汁(粘性・膿性)・鼻づまり・嗅覚障害・後鼻漏(鼻汁がのどに流れる)・頭痛、頭重・鼻茸の発生などがあります。

副鼻腔炎の検査

基本的な検査

- 鼻汁の状態や粘膜の腫れがないか鼻内部の視診

- 内視鏡検査で鼻腔内の排膿の有無を確認

*副鼻腔内の状態を確認する。

*病変の位置や範囲、程度を診断できます。

*CT検査が必要な時は近隣の病院へご紹介します。

副鼻腔炎の治療

主に薬物療法(内服)と局所療法(治療)になります。

薬物療法

a.マクロライド系抗生物質の服用(少量長期間、3ヶ月を1単位とする)鼻腔内の炎症の原因となる細菌の死滅、鼻汁の分泌を抑制するなどの作用。

b.去たん剤、消炎鎮痛剤の服用で鼻汁の粘りを抑え、鼻腔外への排出を促す。炎症・痛みを抑える。

*症状が改善するために長期間服用しなければならない場合もあります。

必ず、医師の指示に従って服用してください。

局所療法

a.鼻腔内清掃、薬液の吸入

鼻腔内の鼻汁や膿を吸引し、抗生物質やステロイド剤をネブライザーを使って噴霧します。

b.副鼻腔洗浄

鼻腔内の粘膜に麻酔を軽くかけ、抗生物質を混ぜた生理食塩水を使って洗浄します。

症状により、週1~3回程度治療を行いますが、重度の副鼻腔炎の場合、手術を行うこともあります。その際、手術後は薬物療法・局所療法ともに継続して行い、再発を予防します。

日常生活では、かぜの予防・過労・ストレスなどに留意し、異常を感じた時には、早めに受診してください。

耳鳴

耳鳴とは

周りに音がなくても聞こえてくる音のことです。耳鳴の音は虫が飛んでいるような『ブーン』という音や、蝉の鳴いているような『ジージー』という音、金属音のような『キーン』という音など、聞こえる音は人によりさまざまです。

日中動いている時は、さほど気にならなくても就寝時や静かな時に耳鳴を強く感じることもあり、そのために眠れないなど、ストレスや不安を抱えていると自律神経に悪影響を及ぼし症状を悪化させる恐れもあります。

耳鳴について

難聴とともに起こり、内耳や神経などの異常、過労やストレスによって起こります。

中耳炎などの耳の病気や神経の病気が原因の場合もありますが、ほとんどは原因がハッキリとはわかっていません。

耳鳴の原因となる主な病気

外耳の病気・・・耳垢栓塞、外耳道炎、外耳道狭窄など

中耳の病気・・・耳管狭窄症、惨出性中耳炎、急性慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎など

内耳の病気・・・メニエール病、突発性難聴、騒音性難聴、老人性難聴など

耳鳴の検査

基本的な検査

- 耳・鼻・のどを見て、耳垢などで外耳道をふさいでいないか、また中耳炎などの病気がないか調べます。

- 聴力検査を行い、聴力の程度を調べます。

耳鳴の治療

内服薬で内耳の血流や細胞の働き、聞こえの神経に働く薬を服用します。

睡眠時に耳鳴が気になる時は、音楽やラジオなどをうるさくない程度の音量でかけ、耳鳴自体をわかりにくくします。

普段の生活の注意点(耳鳴の治療はストレスの軽減から)

- 十分な睡眠と食事

- 適度な運動

逆に疲労、睡眠不足、ストレスなどは耳鳴に悪影響を及ぼします。

インフルエンザ予防接種

当院で受け付けております。(予約制)

一律4,000円(税込)になります。

東振協専用インフルエンザ予防接種利用券をご利用の方は、3,890円となり、そこから各組合ごとの補助金額が減額されます。

- 生後6ヶ月未満のお子様は適応がありません。

- 生後6ヶ月~13歳未満のお子様は接種回数は2回になります。(2回目の接種の目安:2~4週間後)

インフルエンザとは

せきやくしゃみにより、インフルエンザウイルスが空気中に浮かんでいたり、手についたりして、気道に感染します。

感染して、1~5日すると、だるくなったり、急に発熱し、関節痛、筋肉痛、のどの痛み、せき、くしゃみが出始めますが、だいたいは約1週間で治ります。

ワクチンの効果

- 約5ヶ月間持続

- 症状を軽くする

- インフルエンザによる合併症や重症化の予防

副反応

- 注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなることがあります。(通常は4~5日以内に軽快します。)

- 発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、嘔吐、下痢などもまれに起こります。

- 卵アレルギーのある方は強い副作用を生じる可能性があります。

医師との相談が必要な方

- 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気の方

- 出生時に未熟児で発育の悪い方

- 予防接種を受けた時、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う異常がみられた方

- 薬の投与または食事(鶏卵)で、発疹が出たり、異常をきたした方

- 今までにけいれんを起こしたことがある方

- 過去に本人や近親者で検査によって免疫状態の異常を指摘されたことのある方

- 妊娠の可能性のある方

- 気管支喘息のある方

接種後の注意

- 接種後30分間は、急な副反応(じんましん、せき、喘息など)が起こることがありますので、医師とすぐに連絡がとれるようにしておいてください。

- 接種当日は、部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしてください。

- 接種後の入浴は問題ありませんが、部位をこすらないでください。

- 激しい運動や大量の飲酒は避けてください。

※もしも、体調に変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

花粉症対策

花粉症には、早め早めの対策が効果的です。花粉症情報をもとに、花粉の飛ぶ1~2週間前から、自分の症状に合った薬物治療を始めましょう(季節前投与)。それが、花粉症の症状軽減のカギなのです。

花粉症とは

- 植物の花粉が原因で起こる、アレルギー性の病気です。本来、害のない花粉を体が有害なものと勘違いして、くしゃみや鼻水などで体外にだそうとするアレルギー反応の一種なのです。

花粉症症状とは

- くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみや涙目などがあります。人によっては、耳のかゆみ、肌荒れ、のどのかゆみ、咳などが起こることもあります。

- 頭がボーッとする、イライラする、眠れない、などの症状を訴える場合もあります。

生活上の注意・予防とは

- 風の強い晴れた日(特に雨の翌日)は花粉の飛散量が多い。

- 花粉が多い時には外出を控える。

- 外出時はマスクとメガネを着用する。

- 帰宅時は家に入る前に衣服についた花粉を落とし、うがい、手洗い、洗顔をする。

- 室内に空気清浄機を設置する。

- 花粉の多い場所には行かない。

- 十分な睡眠やストレス解消をする。

- 栄養バランスのとれた食生活を送る。

- 喫煙や香辛料、飲酒を控える。

花粉症の治療と検査とは

-

アレルギーの原因となる抗原(スギ花粉のエッセンスなど)を注射でごく少量ずつ体内に入れながら、抗原への抵抗力をつける治療法があります。根治が期待できる治療法ですが、効果が現れるまでの継続的な治療が必要です。

(当院では、受け付けておりません。) - 花粉抗原を直接皮膚につけて反応を調べる「アレルゲン皮膚反応検査」があります。

(当院では、受け付けておりません。) - 血液検査で、何の花粉に対して、どの程度症状が起こりやすいか検査いたします。

(当院でも、受け付けております。)

ピアスの穴あけ

当院では、専用の機具を使用しピアスの穴あけ(ピアシング)を行っております。ガス滅菌処理されたピアスでピアシングを行います。装着直前まで外気に触れないよう、再使用ができない構造になっているのでエイズやB型肝炎など感染症の心配がありません。

料金のご案内

| 1個 | 6,000円(税込) |

| 2個 | 10,000円(税込) |

| 3個 | 15,000円(税込) |

- 保険扱いではなく、自己負担になります。

- 発効日より3ヶ月間有効の無料再診券をお渡しします。

ピアス部位にトラブルがあった時には、有効期間内であれば、無料で受診できます。

ピアシングの流れ

1.位置を決める

当院では、軟骨部位などのピアシングは行っておりません。耳たぶのみピアシングを行っております。

2.少し冷やしピアシング

ポスト(針)部分は少し細いので痛みは少ないですが、痛みをより軽くするために少し冷やしてからピアシングを行っております。

3.消毒・アフターケア説明

ピアスを前後に動かしながら、ピアスホールを1日1~2回消毒してください。ピアスがきつすぎるとトラブルを引き起こすおそれがあるので、キャッチは弛めにしてピアスした耳は清潔にしておいてください

4.約4週間後再来院

短時間で装着感が消えますが、ピアスホールが完成したわけではありません。ピアスを外したりせずに約4週間後付け替えたいピアスを持参していただき医師確認のもとお取り替えいたします。

ピアシング施術日

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前診療 | 9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |

| 午後診療 | 15:00~18:30 | ● | ● | ● | – | ● | – | – |

ピアス施術日

診察中であれば施術可能です。詳しくはお問い合わせください。

ピアシングは、医療行為です

腫れや赤み、痒みが出る場合があります。

金属・薬剤アレルギーのある方、ピアシング後に痛みや腫れが現れた場合などは、医師にご相談ください。